Es gibt unzählige Wege, das Arrangieren und Abmischen eines Musikstückes zu beschreiben. Die meisten dieser Ansätze sind technischer Natur: Es geht um Frequenzen, Equalizer, Lautstärkeverhältnisse – allesamt Maßnahmen, um im Mix “aufzuräumen” und sicherzustellen, dass jedes Element klar hörbar ist. Doch was, wenn wir den Fokus einmal anders legen?

Technik, so unerlässlich sie auch für die Musikproduktion ist, kann manchmal abstrakt wirken. Mir persönlich hilft eine vergleichende Herangehensweise mit anderen Künsten, um mir sprichwörtlich ein Bild vom Mix zu machen. Stellt euch eure Musik einfach wie ein Gemälde vor!

Intuition vor Technik: Ein alternativer Ansatz für natürliche Mixdowns

Lasst uns eine Hypothese aufstellen: Beim Betrachten eines Bildes denkt ihr nicht zuerst über Farbeimer und Farbpaletten nach, oder? Beim Hören von Musik denkt ihr auch nicht sofort an Equalizer und Kompressoren. Stattdessen seht ihr das Bild und nehmt wahr, wo sich welche Objekte befinden. Ihr hört die Musik und lauscht, wo welches Klangelement platziert ist. Und genau darum geht es beim Mixen von Musik: Hinhören und die Platzierung verstehen.

Detailarbeit mit Equalizern und Kompressoren ist zweifellos wichtig, aber sie ist nachgeordnet. Zuerst gilt es, zu hören – oder eben zu schauen –, was tatsächlich vorhanden ist. Im Gemälde braucht jedes Objekt seinen Platz, genau wie jedes Klangelement (Instrument) in der Musik.

Komposition in Farbe und Klang: Genres als Stilrichtungen

In der Malerei gibt es verschiedene Ansätze, Objekte zu platzieren. Bekannte Disziplinen sind die Porträtmalerei, Landschaftsmalerei oder der Kubismus. Genauso verhält es sich in der Musik: Pop-Songs, Ambient, Techno und viele weitere Genres haben ihre eigenen Kompositionsprinzipien.

Jede dieser Disziplinen hat spezifische Ansätze: Beim Abmischen eines Ambient-Stückes würde man anders vorgehen als bei einem minimalistischen Acid-Techno-Track oder einem eingängigen Pop-Song.

Stellt sich die konzeptuelle Frage: Was unterscheidet den Porträtmaler vom Landschaftsmaler? Oder, auf die Musik übertragen: Was macht den Pop-Produzenten anders als den Ambient-Musiker?

Ein Pop-Song stellt die zu porträtierende Person – etwa die Lead-Stimme – klar in den Vordergrund, auf eine eigene Ebene, deutlich abgegrenzt vom Hintergrund. Der Ambient-Musiker hingegen ist der "Hintergrund-König": Viele Elemente werden in Detailarbeit auf einer großen, weiten Ebene als Klanglandschaft präsentiert. Wie lassen sich diese unterschiedlichen Ebenen in Klängen ausdrücken?

Ebenen und Bündelung: Die Architektur des Mixes

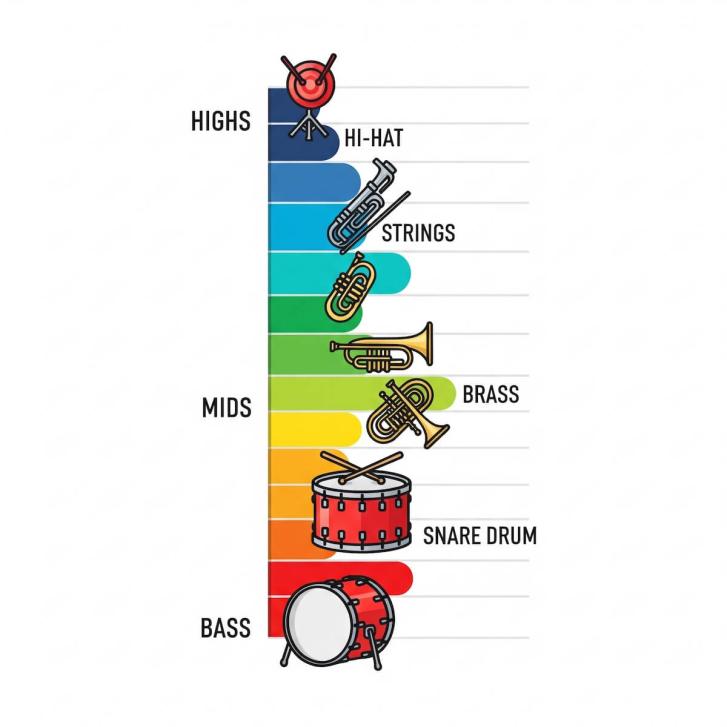

Beim Porträt wird mit Lautheit und Präsenz eine Abgrenzung geschaffen. Die Lead-Stimme im Pop-Song ist wiederkehrend präsent und meist am lautesten. Durch ihre Lautstärke hebt sie sich von anderen Instrumenten ab, die als Hintergrund wahrgenommen werden – bis vielleicht ein anderes "Porträt" im Song präsentiert wird, wie ein Gitarren-Solo oder ein Lead-Synthesizer. Ebenen können auch durch Frequenzen getrennt werden: Bei beat-lastiger Musik bilden die Drums oft das sprichwörtliche Fundament als Frequenz-Gerüst:

- Tief: Die Kick-Drum (oft im Bereich von ca. 50-80 Hz) schafft das Fundament.

- Mittel: Die Snare (mit prägnanten Anteilen um 200-400 Hz und Attack bei 2-5 kHz) definiert den Beat.

- Hoch: Die Hi-Hats (im Bereich von 8-12 kHz) sorgen für Glanz und Rhythmus.

Ebenen dazwischen können beispielsweise von Bläsersätzen (oft in den mittleren bis oberen Mitten um 1-4 kHz), Streichern (breit gefächert, aber oft prägnant in den oberen Mitten und Höhen) oder anderen Instrumenten gefüllt werden.

Die Leinwandfläche des Mixes einschätzen: Gestaltungsspielraum bewahren

Maler und auch Musiker bündeln gerne Szenen. Wenn der Maler beispielsweise einen Obstkorb mit Früchten gemalt hat und diese Szene in sich stimmig ist, kann er seine Aufmerksamkeit auf andere Elemente legen. Das ist entscheidend, um sich nicht in Details zu verlieren.

So macht es auch für den Musiker Sinn, Instrumentengruppen als Einheit zusammenzufassen, um den Überblick zu behalten. Ein Drumset, bestehend aus Kick, Hi-Hat, Snare und Percussion, kann beispielsweise als Einheit betrachtet werden. Diese Einheit sollte in sich stimmig und gut klingen. Falls dem nicht so ist – zum Beispiel, weil die Kick zu laut ist oder von den Frequenzen nicht zu den anderen Klängen ihrer Gruppe passt –, dann stimmt die ganze Szene noch nicht: Die Proportionen der Szene sind noch nicht harmonisch. Klingt die Szene jedoch passabel, geht es weiter zur Arbeit an der nächsten Szene: dem Saxofon, der Acid Line, dem Synth-Bass und so weiter.

Die Leinwandfläche des Gemäldes einschätzen: "Die Drums müssen zu Beginn nicht großartig klingen – passabel reicht erst mal." Warum? Soll nicht alles schön "fett" klingen? Ja – und nein. Der Maler, der eine Szene mit vielen Effekten ausleuchtet und zu Beginn zu "dick" aufträgt, hat später weniger Platz im Bild und somit im wahrsten Sinne des Wortes weniger Gestaltungsspielraum. Wenn ihr zu Beginn aber schon wisst, dass ihr mit dem dicken Pinsel malen wollt, dann muss euch klar sein, dass ihr später weniger Platz für weitere, vielleicht filigrane Szenen habt.

Ihr müsst also überlegen, welche Szenen auf der Leinwandfläche bzw. in eurem Musikstück miteinander interagieren sollen und wie viel Platz ihr den einzelnen Szenen zur Verfügung stellt. Dieser bewusste Umgang mit dem "Raum" in eurem Mix ist der Schlüssel zu einem natürlichen und ausgewogenen Klangergebnis.